長楽園について

「出雲国⾵⼟記」に神の湯とも記された⽟造温泉。源泉を守る“湯之助”の想いを継ぐ旅館です。

訪れる⽅々とのご縁を⼤切に。脈々と続く温泉⽂化を、島根の⾵⼟を、古き良き⽇本旅館の美しさを味わっていただけるように。そんな想いを込めてお迎えします。

たおやかなる湯に⾝を委ね、⽊⽴を揺らす⾵や⾍の声を感じ、気の向くままにのんびりと。⼼も⾝体も清らかになる滞在をお楽しみください。

歴史と伝統

歴史と伝統

古き良き⽇本の旅館

「湯之助の宿 ⻑楽園」は、湯之助の末裔として⽟造の温泉を護ってまいりました。

⻑い⻑い歴史がある分だけ、その時代に⽣きた⼈々の物語がございます。

⻑楽園の歴史は、⽟造温泉の歴史そのものです。

⽇本最古の温泉のひとつ⽟造温泉

奈良時代初期に開かれた、⽇本でも最古の歴史をもつ温泉のひとつである⽟造温泉は、⼤国主命とともに国造りをした少彦名命が発⾒、神代の頃からあったという⾔い伝えがあります。

出雲⾵⼟記(天平5年/733年)には「ひとたび濯げば形容端正しく、再び浴すれば万の病ここぞとに除こる」とあり、そのため「神の湯」とも呼ばれ川辺に湧き出す湯に⽼若男⼥が集い、市の様な賑わいだったと書かれています。

「枕草⼦」に⽇本三⼤名泉と紹介される

平安時代には「⽟造」の名は京の都まで届き、貴族の間でも評判になっていたと清少納⾔は「枕草⼦」で触れています。

中世では「⽟造温泉湯之由来」に、今も温泉街にある湯薬師堂の縁起が次のように記されています。「鎌倉時代の終わり頃、川辺の出湯(⽟造温泉)は洪⽔で埋まっていた。ある時、富⼠名判官義綱公が病を得てふせっていたところ、家⾂綱久の夢枕に⽩髪の⽼⼈がたち「⽟湯川に温泉あり。これを浴びれば主君の病は癒える」と予⾔した。

川を堀たところ薬師如来像を発⾒し、温泉が湧き出し、義綱公がこのお湯に浸かったところ病気もたちまち快癒。

喜んだ義綱公が薬師如来像を祭るお堂を建て、湯船や上屋を造りました。」

江⼾時代、温泉の総責任者「湯之助」の誕⽣

江⼾時代、松江藩は泉質もよく環境にも恵まれた⽟造温泉に別荘「お茶屋」を設け、代々の藩主が静養に訪れました。

またそのころ、湯どころには温泉の管理者「湯之助」が松江藩より任命されました。⽟造温泉でも元湯・公衆浴場の管理、湯賃の取り⽴てなどを任された「湯之助」は⼤きな⼒をもち⽟造温泉の⼀切を取り仕切りました。

その体制は明治維新で松江藩が解体されるまで続きました。

「湯之助」の意志を引継ぐ⻑楽園

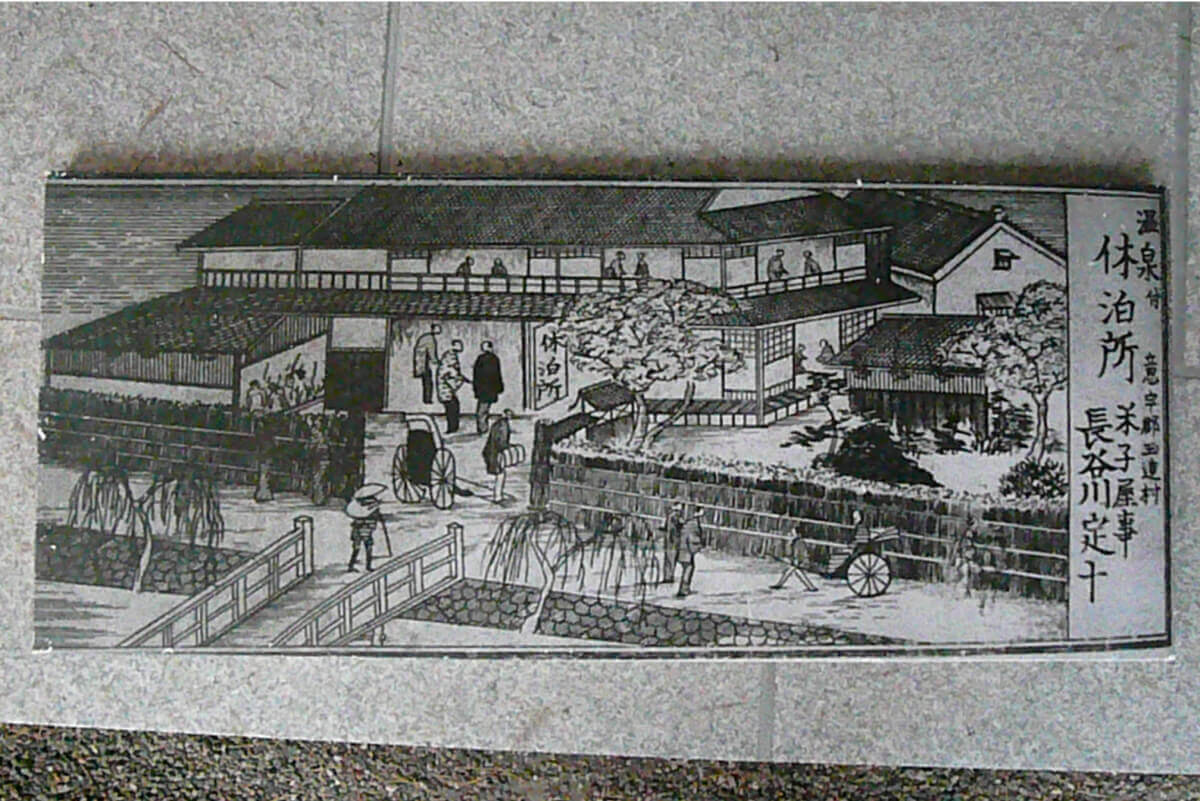

「湯之助」の官職がなくなると温泉掘削も⺠間に委ねられ、各旅館が競って泉源を掘りました。その間、明治42年に松江宍道間の鉄道が敷かれ、明治45年には⼭陰線京都今市間が開通。 ⽟湯川の⼟⼿の桜は⻑⾕川定⼗(初代⽟造村⻑)が私財をなげうって植樹を⾏い、全国からお客様を迎えるようになり、今に⾄ります。

「湯之助の宿 ⻑楽園」は、湯之助の末裔として⽟造の温泉を 護ってまいりました。

-

⾷物アレルギーへの配慮

「⾷物アレルギーには対応できますか?」

というご要望をよくいただきます。

温泉旅館に泊まったらお⾷事も⼤きな楽しみです。

事前にご希望をお申し出いただけましたら出来る限りの対応をさせていただきます。

お気軽にお問合せださいませ。 -

承りカウンター

⻑楽園でのお過ごし⽅もちろん、近隣の観光情報、出雲⼤社へ最も安く⾏ける⽅法など、旅のことなら何でもご相談ください。

その他、お浴⾐の採⼨・お渡しも承っております。 - ⽟造温泉ビューティアドバイザー 温泉ビューティアドバイザーが温泉の⼊浴についてご説明いたします。「温泉ビューティアドバイザー」は温泉ビューティ研究家⽯井宏⼦さんによる研修課程を修了しています。⽇本最古の美肌温泉「⽟造温泉」のお肌にやさしい⼊浴のコツをご紹介いたしますので、是⾮、美肌の旅をご計画ください。

-

お⼦様と⼀緒に旅する⽅へ

⼩さなお⼦様とのご旅⾏でも安⼼して楽しんでお過ごしいただけますよう、お⼦様向けのサービスやグッズを取り揃えております。

お⼦様へのサービス

- 離乳⾷あたため

- 禁煙対応

- 乳幼児のお⼦様の場合、個室会場を優先いたします

- ⾷物アレルギーの対応

- お⼦様⽤スリッパ

- お⼦様⽤⾷器(お茶碗、スプーン、フォーク等)

- お⼦様⽤イス

- 空気清浄機

- 加湿器

-

旅⾏に不安をお持ちの⽅へ

旅⾏に不安をお持ちの⽅でも、安⼼してお過ごしいただけますよう、下記のサービス、グッズを取り揃えております。

⾼齢者・障害者へのサービス

- 禁煙対応

- 乳幼児のお⼦様の場合、個室会場を優先いたします

- 介助⽝の同伴可

- 加湿器

- 空気清浄機

- ⾞いす

- ⾼膳、⾼椅⼦またはイステーブル席のご⽤意